最終更新日 2023年6月30日

1日に複数回使うトイレ。

だからこそ、一度トイレが詰まってしまうと、用を足す場所がなくなってしまうことから大変不便になります。

もちろん、家に複数トイレがある場合にはすぐに緊急で対処する必要はありませんが、1つしかない場合にはすぐに対処する必要があります。

本記事ではそんな生活に欠かせないトイレの詰まりの原因や、詰まりかけのサイン、そして自分で簡単にできるつまりの解消方法をご紹介いたします。

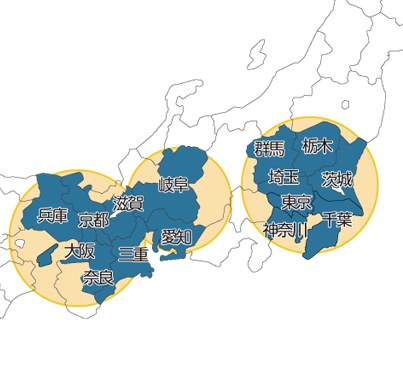

町の水道修理センターは、創業17年、修理実績20万件以上の水のトラブル解決の専門家です。これまで、 関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木)、中部・東海(愛知、三重、岐阜)、関西(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀)のエリアで、トイレやキッチン、流し台、お風呂、洗面台、排水溝、排水管、給湯器、蛇口など、あらゆる水回りのトラブル解決を行ってきました。365日24時時間、即日対応で、最短30分で駆けつけます!

トイレの詰まりが発生する原因!

トイレの詰まりは次のように、実にさまざまな原因で起こります。

- 原因1:トイレットペーパーの流しすぎ

- 原因2:水に溶けにくいもの、溶けない異物の詰まり

- 原因3:水流の圧力不足

- 原因4:排水管のぬめり

- 原因5:尿石の蓄積

- 原因6:手洗い管の水漏れ

- 原因7:トイレタンクの中の異物

トイレの詰まりはいきなり起こってしまうこともありますが、長年のぬめりや尿石の蓄積など長期間の積み重ねで起きることも多い現象です。

また、上記ような詰まりの原因以外にも、トイレの排水管自体の形状にも詰まりが発生しやすい理由があります。

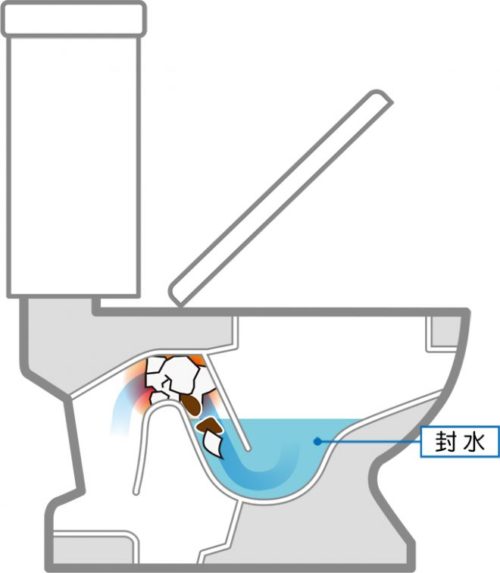

トイレが詰まる一番の原因はS字型で湾曲している排水管の形状

トイレが詰まる一番の原因は実は排水管の形です。

画像のようにトイレの排水管はS字型で湾曲しているので、そもそも流れにくい形なのがわかります。 水に溶けやすいトイレットペーパーでも、大量に流せばこの湾曲部分に詰まってしまうのです。

詰まってしまったものがトイレットペーパーならまだ良いのですが、携帯電話やボールペンなどが胸ポケットから落ちてしまったり、 子供のオモチャなど硬いもの、お菓子の袋など水に溶けない固形物を落としたり流してしまうこともあります。

トイレの排水管が湾曲している理由は、この部分に水を溜めておき、配管から上がってくる下水の臭いや害虫をブロックするためです。 この水を溜める部分を「封水」と言って、排水溝には必ずある構造です。

しかし、このS字型の湾曲部分は物を詰まらせやすい部分でもあり、 一度便やトイレットペーパーなどが溶け残ってしまい、溶けきる前に新たに詰まりの原因となる物を流すとそこに蓄積されていきます。

その蓄積でトイレが詰まってしまう原因となるのです。

また、水に溶けない固形物を便器に落としそのまま流してしまった場合は、排水管の奥で完全に水の流れを防いでしまうことがあります。 水に溶けない固形物を落とした時は、詰まりを重症化させないために、水は流さず、必ずすぐに取り出すようにしましょう。

トイレの詰まりの原因に関しては以下のページをご覧いただけるとより詳細に解説しています。

トイレの詰まりが発生した際に最初に確認すべきこと

トイレが詰まっても絶対にやってはいけないこと

トイレの詰まりの3つの前兆!詰まりのサインを見逃さないで

トイレの詰まりは実にさまざまな原因によって発生するので、詰まりが発生する前には次のような前兆となる現象が起きることがほとんどです。

前兆1:トイレの水位が上がる

前兆2:トイレの水位が下がる

前兆3:便器の流れが悪い

前兆4:異音がする

つまりは、そういった現象が発生しているのを見逃さないように日々から定期的に掃除をするなどトイレの変化に注意しておくことが大切です。

トイレの詰まりは「お湯」と「バケツ」を使って直せる!正しい「お湯」と「バケツ」を使った直し方

トイレの詰まりを直す方法は色々とありますが、一番簡単な直し方がバケツとお湯を使った直し方です。

具体的には次のSTEP1〜STEP6の手順で行います。

- STEP1:便器に溜まった水を取り除く

水が溢れそうな便器からまずは水をできる限り取り除いていきます。

バケツで水を流した時に水が溢れてしまわないようにするためです。

- STEP2:最初にバケツで水を流してみる

次にバケツで水を流し込んでみます。勢いをつけ過ぎないことがポイントです。

- ポイント1:高所から流すこと

- ポイント2:排水口へピンポイントに流すこと

細い滝をイメージしながら行ってください。高ければ高いほど勢いが付いてつまりを奥へ流します。

ですが、あまり勢いが強すぎると逆に水が溜まるので注意が必要。これだけで治ってしまうケースも少なくありません。

- STEP3:それでもダメならお湯をバケツに注ぐ

単純にお湯を流すだけでも効果はありますが、先ほどと同じように、バケツで高所から注ぐとより効果的。

温度で詰まりをふやかす効果に流す勢いがプラスされるので、より短時間で詰まりが溶けるはず。便器から水が溢れないように注意しましょう。

詰まりの原因をふやかすまでにはある程度時間をおくことが必要です。その際、お湯と同時に重曹やお酢を使うとより効果的。

重曹とお酢を使ったトイレのつまり解消法は、以下のページで詳しく解説しているので参考してください。

また、トイレのつまり解消にお湯を使用する場合は、注意点があるので、必ず、以下の「トイレのつまり解消にお湯を使用する場合の注意点」の項目を確認してから実行するようにしましょう。

- STEP4:同じようにお湯をバケツで流していく

お湯をSTEP3と同じ要領でバケツで流していきます。

- STEP5:「STEP4」を2~3回繰り返す

「STEP4:同じようにお湯をバケツで流していく」を複数回繰り返していきます。数回で治ることもありますが、大体2〜3回を目安に繰り返しましょう。

- STEP5:詰まりが解消できたかの確認はレバーではなくバケツで水を流す

トイレの詰まりが解消できたか水を流して確認するときは、まだ詰まっていて水が流れない可能性があります。

レバーで勢いよく流してしまうと便器から水が溢れてしまうので、バケツで少しずつ流すようにしてください。

要チェック!トイレの詰まり解消に「お湯」を使う際の注意点!

トイレの詰まり修理にお湯は効果的ですが、 お湯と言っても使う際にはいくつか注意事項があります。

少し前ではテレビでこの直し方を紹介された時、各地で便器のひび割れ事故が相次いだそうです。 そうなる前に必ず確認しておいてください。

注意点1:湯の温度は40~60度程度まで

鍋で沸かすときはふつふつと泡立ってきた時、もしくは湯気が出てきたかな~っと思うくらいがちょうどいいでしょう。

ヤカンの場合も同様に、湯気が立ってきた程度でOKです。

お湯の温度は必ず40~60度程度までにしましょう。

トイレに流すお湯の温度は50度程度が一番無難です。トイレの便器は陶器で出来ているので、沸騰している熱湯を使うと割れてしまいます。

また、排水管を痛めてしまい詰まりとは別のトラブルが起こる原因にもなります。

ボコボコと泡立ちの勢いが強まって完全に沸騰させてしまっても良いです。。

そんな時は同量の水道水(冷水)を混ぜるとちょうど50~60度程度のお湯になります。 一気に沸騰させて、後から水を足すようにして調整するのが良いかもしれません。

注意点2:トイレ詰まりの原因によってはお湯はNG!お湯を使って「良いとき」「悪いとき」の判断基準

お湯を使ったトイレ詰まりの直し方は、全ての詰まりに対応できるわけではありません。

固形物や異物はもちろん、紙類でもお湯では溶けにくいこともあります。最初に何が詰まっているのか原因を突き止めることが肝心です。

お湯を使っても良い、トイレのつまりの原因

湯で解消できる詰まりは、トイレットペーパーやティッシュ等、確実に紙類や排泄物だった場合です。 お湯を使う理由はつまりの原因をふやかして溶けやすくして、排水管の奥へとスムーズに流しやすくするところにあります。

ラバーカップやスッポンと違い、お湯を使うときはつまりを奥へ流すだけなので、 水に溶けない固形物や流れにくいものの場合、余計につまりを悪化させかねません。

お湯を使うのは控えるべき、トイレのつまりの原因

逆に流れにくいもの、水に溶けにくい固形物や異物を詰まらせた時はお湯は使わないください。

大事なことなのでもう一度言いますが、お湯を使う直し方は、詰まりの原因を溶けやすくして排水管の奥へ流しやすくする方法です。 仮に流れたとしても排水管の奥側へ移動するだけで、詰まりがさらに悪化してしまいます。

最悪の場合トイレを取り外しての大規模修理に発展するので、異物や固形物を詰まらせた時はお湯に限らず水も流すのは控えましょう。

注意点3:お湯を流す前に便器に溜まった水を抜いておく

便器にお湯を流す前に、必ず便器に溜まった水を出来るだけ抜いておきます。

便器に水が溜まった状態でお湯を流すと、当然ですが溢れてくる恐れがあります。

また、せっかく高温で詰まりをふやかす効果も薄れてしまうので、 バケツなどを使ってできるだけ便器の水を取り除いておきましょう。

・ゴム手袋、ビニール袋などで手が汚れないようにする

・灯油用ポンプなどでバケツに吸い取る(灯油用ポンプは100円ショップなど)

・雑巾、新聞紙などで吸い取る

お湯とバケツ以外で使えるトイレのつまりの直し方

ここまでお湯とバケツという家で用意できる簡単な道具でトイレの詰まりを対処する方法をご紹介しましたが、実はお湯とバケツ以外にも、次のような道具を使うことでトイレのつまりを直すこともできます。

1:ラバーカップ

2:ビニール袋

3:ペットボトル

4:針金ハンガー or ワイヤーハンガー

5:重曹とお酢(クエン酸)、お湯

6:高圧洗浄機

7:薬剤

ご自宅以外でも会社など、お湯もバケツも用意できない場面でトイレが詰まることは十分考えられます。 そんな時はこれらの道具を使った方法を試してみてください。

基本的にスーパーやコンビニなどで用意できるもので、すぐに試せるので、検討してみましょう。

【1】ラバーカップを使う方法

今はあまり自宅のトイレに常備しているのを見かけることが少なくなりましたが、トイレの詰まりを解消する道具の定番中の定番がこのラバーカップです。

ラバーカップを使う場合、次のような手順で詰まりを解消します。

- STEP1:水道の元栓、もしくは止水栓を止める

- STEP2:便器内の水が溢れそうな場合には、バケツなどで取り除く

- STEP3:水が周囲に飛び散らないようにビニール袋や新聞紙で養生する

- STEP4:ラバーカップを排水口と水平になるように密着させる

- ラバーカップの部分がすべて水に浸すまでつけるのがポイント。

- STEP5:ラバーカップをゆっくりと押し込みカップを凹ませる

ラバーカップを使った詳しい詰まりの解消方法については次の記事を参照してみてください。

- STEP6:勢いよくグッと引っ張る

- STEP7:STEP4〜6を複数回繰り返す

- STEP8:バケツで水を流し詰まりの解消を確認

【2】ビニール袋を使う方法

ビニール袋を使って次の2通りの方法で、詰まりを解消することも可能です。

方法1:ゴム手袋とビニール袋で拳を覆い、排水口を出し入れする

方法2:ゴム手袋とビニール袋で手を覆い、直接詰まっている異物を取り除く

原始的な方法ですが、比較的排水口の浅い位置に詰まる原因がある場合には、こういった方法で簡単に解消することが可能です。

トイレの詰まりの原因が取り除けた後には、水を流す前に必ずバケツで水を流して、詰まりが解消されたことを確認するようにしましょう。

【3】ペットボトルを使う方法

ペットボトルをつか使ってトイレの水のつまりを解消する方法もあります。

蓋を開けた空のペットボトルの底から3cm程度の部分を切り取ったものをラバーカップのように使用することで、トイレのつまりを解消するという方法です。

要領はラバーカップと同様で、飲み口の部分を手で抑えながら、切り取った底の部分を排水口に当て、ペットボトルを押したり引いたりして、排水口に圧力をかけていきます。

これによりつまりが解消される可能性があります。

複数回上下を繰り返したら、バケツで水を流してみてつまりが解消できているかを確かめておきましょう。

【4】針金ハンガーorワイヤーブラシを使う方法

家にある針金ハンガーを使って手製のパイプクリーナーを作り、トイレのつまりを解消することも可能です。(針金ハンガーをペンチで曲げる必要があります)

針金ハンガーを加工し、詰まり部分まで差し込んでいき、詰まり部分に当たったら優しく動かし、つまりの原因を削り、取り除いていくというこちらも原始的な方法ですが、誰でも簡単にできるという意味で効果的な方法の一つです。

針金が奥に行かない場合や、しばらく行ってもつまりが解消しない場合には別の方法を試すか、業者に頼むなどを検討しましょう。

市販のワイヤーブラシも基本的にはこの針金ハンガーと同じ容量で使います。

【5】重曹とお酢(クエン酸)、お湯を使う方法

トイレの詰まりの原因物として非常に多いのが、トイレットペーパーや便などです。

そういった水に溶けやすい原因が考えられる場合には、重曹とお酢、お湯を使ってそれらを溶かして詰まりを解消するという方法が有効です。

次のような手順で行います。

- STEP1:止水栓、もしくは元栓を止める

- STEP2:トイレの電源コードを抜く

- STEP3:換気をしっかりと行う(換気の良い場所を作りましょう)

- STEP4:重曹とお酢、お湯を用意する

- STEP5:便器から水をできる限り取り除く

- STEP6:重曹を計量カップの4分の1程度振りかける

- ※順番は必ず重曹→お酢

- STEP7:お酢を計量カップの2分の1程度振りかける

- ※順番は必ず重曹→お酢

- STEP8:炭酸ガスが発生し、しゅわしゅわと泡立つことを確認

- STEP9:十分と泡立ったことを確認し、高い位置(排水口から540〜60cmほど離れた場所)から50度のお湯を徐々に流す。水量は便器の半分ぐらいの水位が目安。

- STEP10:1時間放置

- STEP11:放置した後、あればラバーカップを使って詰まりの解消法を行う

- STEP12:バケツで水を流してつまりが解消しているかどうかを確認

【6】高圧洗浄機を使う方法

高圧洗浄機が自宅にあるのであれば、それを活用して次のような手順でトイレのつまりを解消することも可能です。

しかし、一点注意があります。高圧洗浄機の場合、そのまま排水口に流せるようなぬめりやトイレットペーパーなどの詰まりに対しては有効ですが、排水口に流せないような異物の場合には絶対に使用してはいけません。

このような場合に高圧洗浄機を使ってしまうと異物がさらに奥に入り込んでしまい、もはや自分で取り除くのが難しくなってしまいますし、それを業者に依頼すると便器取り外しなどの工賃が余計にかかって費用が高くなってしまう可能性があります。

そのため、つまりの原因が明確でない場合には、できる限り使わないようにするのが無難です。

- STEP1:トイレが水浸しにならないように便器をビニール袋で覆う

- STEP2:高圧洗浄機のホースをビニール袋の隙間から便器の排水口部分に差し込む

- STEP3:高圧洗浄機から水を放出

- STEP4:バケツで水を流して水のつまりが解消されているかを確認

【7】薬剤を使う方法

パイプクリーナーなど薬剤を使うことでもトイレの詰まりを解消することができます。

「【5】重曹とお酢(クエン酸)、お湯を使う方法」の重曹とお酢を薬剤に変えるだけでやり方や要領は一緒です。

ただし、塩素系の薬剤を使う場合には、お酢やクエン酸などと混ぜないように注意しましょう。有毒な塩素ガスが発生してしまい危険です。

それでもトイレの水が流れない・詰まりが治らない場合は専門業者に!

本記事で紹介した上記の方法を2~3回繰り返しても解消しない場合、トイレ詰まりの原因が他にあるかもしれません。

それでも直らない時は、無理に直そうとしてしまうとトイレ本体や排水口、排水管を傷つけてしまったり、トイレの異物がさらに奥で詰まってしまったり、より複雑なトラブルに発展しかねません。

もし自分で対処してみて、直らないようであれば、修理業者への早めの連絡が必要です。

自力で直すか業者に頼むかの判断基準

自力でトイレの詰まりを直すのか、業者に頼むのかの判断基準は非常に難しいですが、1つ判断基準として言えるのが「放置して水位が下がるかどうか?」です。

トイレの詰まりの原因はさまざまですが、水に溶ける詰まりの原因か、水に溶けない詰まりの原因かであることがほとんどです。

水に溶けるつまり(トイレットペーパーや便など)の場合には、薬剤などで溶かすことができたり、そのまま排水口に流すことで詰まりが解決することができます。

しかし、水に溶けないつまりの場合(おむつやおもちゃなど固形物など)には、詰まりを直そうと思っても奥にかえって入り込んでしまったりしてしまう可能性があります。

水に溶ける原因物の場合には、放置しておくと、徐々に水の詰まりの原因物が水にとけて水位が下がってきます。一方で水に溶けない原因物の場合には、水に溶けることがないため推移は下がりません。

そのため、1つの基準として2〜3時間放置して水位が下がるかどうかを見てみてください。それで水位が下がらないようであれば、業者に頼むというのが無難かもしれません。

詳しくは以下の記事も合わせてご参照ください。

トイレの詰まりの修理相場

トイレ詰まりを業者に頼んだ場合、気になるのが費用相場です。

中には、トイレの詰まりに乗じて高額請求をしてくる業者も少なからずいますので、必ず費用相場については知っておくようにしましょう。

トイレのつまりの修理相場は、おおよそ8,000〜30,000円です。もちろんトイレの修理相場は作業の内容や、作業をした時間、出張料金などによって変化しますので、一概にそれで高い安いを決めつけることができません。

しかし、大方30,000円を超えるような修理代金を見積もられた場合には、少し業者に一体どんな作業内容なのかを、詳細に問い合わせてみても良いと思います。

トイレの詰まりの修理相場の考え方や詳細は次の記事も合わせてご参照ください。

自分でやって直らない、緊急対応が必要なトイレの詰まりは町の水道修理センターがすぐに駆けつけます!

本記事で紹介したように、トイレのつまりの修理業者に依頼するかの判断基準は、2〜3時間で水位が下がるか下がらないかですが、実際に自分でやって直らないトイレのつまりや、原因が分からないトイレのつまり、1つしかトイレがなくて緊急に対応が必要なつまりについては業者に頼んだ方がお金はかかりますが、早く手間なく解消する可能性があります。

もし、そういった場合には、365日24時間いつでも駆けつけますので、町の水道修理センターまでご連絡ください。

町の水道修理センターの水洗トイレのつまり・水漏れ修理の料金価格表

町の水道修理センターのトイレの詰まりの修理料金は次の通りです。

キャンペーン価格でご対応いたします!

※料金はすべて税込価格です。

| 修理の種類 | WEB限定料金 | 通常料金 |

| トイレの詰まり | 4,860円(税込み)~ | 8,640円(税込み)~ |

|---|---|---|

| トイレの水が溢れる、止まらない | 4,860円(税込み)~ | 8,640円(税込み)~ |

| チョロチョロ水が漏れている | 4,860円(税込み)~ | 8,640円(税込み)~ |

| タンクに水がたまらない | 4,860円(税込み)~ | 8,640円(税込み)~ |

| 異臭、悪臭がする | 4,860円(税込み)~ | 8,640円(税込み)~ |

| ウォシュレット、温水便座の水漏れ不具合(故障) | 4,860円(税込み)~ | 8,640円(税込み)~ |

| ウォシュレット、温水便座の取り付け(交換) | 11,880円(税込み)~ | 19,440円(税込み)~ |